“十四五”期间,武威市博物馆完成从国家三级到一级博物馆的跨越,承载着“河西都会”的千年风华,以400多万游客的足迹,书写下文化传承的崭新篇章。

“铜奔马三足腾空的瞬间被定格,修复既要保留历史痕迹,又要还原青铜本色。”文物修复室内,工作人员正细致处理陶瓷文物,修复过程讲究“既要保留历史痕迹,又要还原文物本色。”“十四五”以来,博物馆累计投入1240余万元用于文物保护,使8679件文物重焕生机。其中大藏经(藏文版)修复延续千年文脉,古籍数字化保护为研究提供便利,通过验收的书画保护项目,让中华文明瑰宝走出库房。

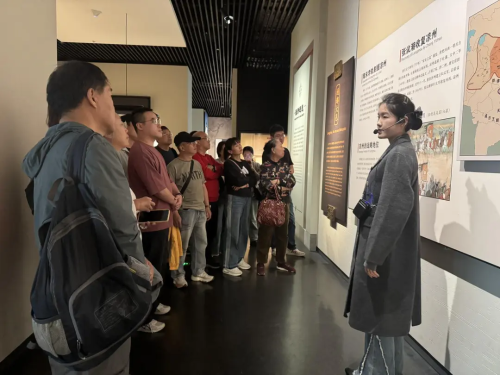

展厅内,《共情·共鸣——武威市博物馆藏民族文献展》前观者云集,作为省重点推介原创展览,泛黄文献承载着多元文化记忆。“这是我们打造的13个原创展览之一。”讲解员介绍,加上40个引进展览和20次对外交流,73场展览让文物“活”起来。“河西都会 天马故乡”基本陈列常看常新,天梯山石窟专题展尽显“石窟鼻祖”神韵,“1+n”模式让每个展览配套讲座、活动与文创,传递文化温度。

端午香囊制作、中秋诗词雅集、国际博物馆日专家讲座,丰富的活动让博物馆成为市民“文化客厅”。“带孩子来既能学知识,还能动手体验。”市民李女士的话道出许多群众的心声。武威市博物馆社教部主任杨玉娟表示:“我馆将把学习贯彻党的二十届四中全会精神同全面做好市博物馆各项工作紧密结合,积极践行新时代文物工作方针,推动我馆各项事业高质量发展。持续筑牢安全防线,持续提升服务质效,持续加强智慧化建设,持续开发文创产品,吸引更多游客来武参观旅游。”

据了解,“十四五”期间,博物馆推出137场节日活动,98场“流动展览+精品课程”走进校园社区,210余场互动研学实现双向参与,2.9万人次通过法规宣传增强了文物保护意识。线上直播间里,西夏文佛经讲解吸引百万观众,“古物有灵 繁星出道”直播热度攀升。四年间,团队制作近1500期线上内容,近百场直播打造传播热点,线上线下流量双向增长,延伸丝路文化影响力。

青少年文博社团中,学生用3D打印复刻文物模型,模拟策展流程。“亲手设计才懂文物背后的故事。”武威一中学生王梓涵说。这种创新是“文旅融合”的探索,让文化价值与社会价值双赢。武威市博物馆副馆长杨瑞介绍:“‘十四五’期间,我们依托馆藏资源,持续擦亮‘让文物活起来’党建品牌,先后获评‘国家一级博物馆’‘省级文明单位’‘甘肃省民族团结进步模范集体’等荣誉,加入‘一带一路’文化遗产国际合作联盟成为理事单位,并被列为全国重要文化传承创新基地‘河西走廊展厅’和国家卓越博物馆重点打造对象。武威市博物馆已成为武威文旅融合高质量发展的一张名片,和广大市民与游客共享文明、汲取知识、享受美育的公共文化殿堂。”

从文物修复的精益求精到线上直播的千万流量,从党建品牌的持续擦亮到文旅融合的深度探索,武威市博物馆发展脚步沉稳,完成华丽蜕变。如今,大藏经保护修复三期项目正在实施,漆木器保护方案评审通过,这座天马故乡的文化宝库,正以新的姿态让千年文韵绽放光彩。

新武威记者王丽 赵东晓

来源:武威日报

打印

打印 关闭

关闭